La Storia

Chiesa BatùChiesa dei Batù – Storia

La Chiesa del SS. Nome di Gesù, nota come Chiesa dei Batù (cioè Flagellanti), risale 1576, anno in cui la Confraternita dei Disciplinati del Santo Nome ottiene l’autorizzazione ad edificare una propria cappella fuori le mura: la parete nord infatti incorpora un tratto della cinta muraria dell’antica Giaveno e il campanile si erge su una delle torri di difesa.

La Chiesa del SS. Nome di Gesù, nota come Chiesa dei Batù (cioè Flagellanti), risale 1576, anno in cui la Confraternita dei Disciplinati del Santo Nome ottiene l’autorizzazione ad edificare una propria cappella fuori le mura: la parete nord infatti incorpora un tratto della cinta muraria dell’antica Giaveno e il campanile si erge su una delle torri di difesa.

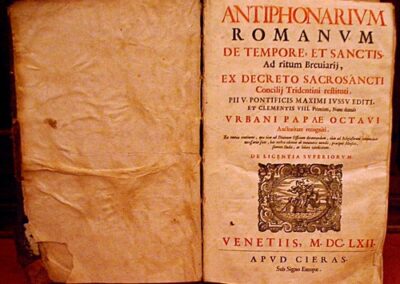

Al periodo più antico della Chiesa appartengono il portale cinquecentesco e un pregevole armadio di sacrestia, recante scolpiti il nodo Savoia, la mitria e il pastorale, probabile dono dell’abate commendatario dell’Abbazia San Michele, don Antonio di Savoia, in occasione della traslazione ai Batù delle reliquie di San Valentino Martire e San Sisto papa (1651) in seguito conservate nei due busti reliquiari dell’altare maggiore.

Dapprima costituita da un solo corpo (la chiesa attuale) viene ampliata nel 1668 con la costruzione di un coro delle stesse dimensioni della chiesa dalla quale è separato dall’altar maggiore: una struttura in legno “d’architettura di Corinto” in finto marmo rosso scuro marezzato, con putti ed elementi decorativi bianchi, con al centro la Pala della Circoncisione; nel fastigio due angeli che reggono il monogramma I.H.S. e ai lati due busti reliquiari.

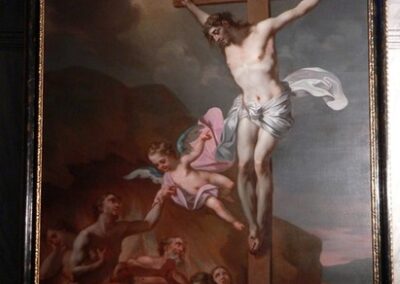

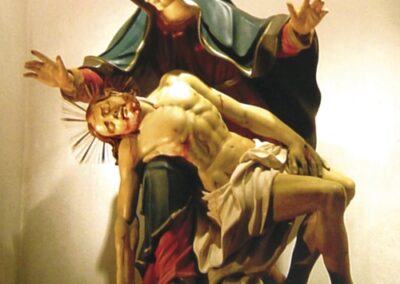

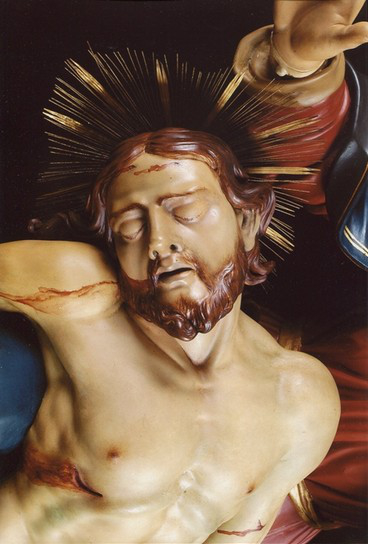

Gli anni più fulgidi della Confraternita vanno dal 1680 al 1780. In questo periodo nel lato destro della navata viene eretto dall’Università dei Calzolari un altare dedicato ai loro Santi Patroni, Crispino e Crispiniano, rappresentati nella pregevole Deposizione dalla Croce del pittore Bartolomeo Perretti (1681). Sul lato sinistro, intorno al 1720, è posto un altro altare recante l’ancona del Crocefisso con le anime purganti, opera attribuita al pittore di corte Claudio Beaumont (1725). Nel 1720 viene realizzato il coro ligneo, opera di Bernardo Cerrato, costituito da 103 scanni volti verso il mobile da sacrestia . Ancora di questo periodo sono i numerosi reliquiari, la statua lignea della Pietà (attribuita alla scuola dello scultore Carlo Giuseppe Plura), che veniva portata dai Confratelli e da numerosi figuranti per le vie di Giaveno nella processione del Venerdì Santo con i simboli della passione e lo splendido stendardo processionale rappresentante da un lato S. Lorenzo e S. Antero (patroni di Giaveno) e dall’altro la Circoncisione (opera attribuita ad Alessandro Trono 1697-1781).

Del 1781 è l’organo, conservato nella sua struttura originaria, opera dei fratelli Concone. Sono invece ottocenteschi i due raggi processionali, uno in bronzo (opera di G. Dughè), l’altro in legno (opera di G. Costa), gli affreschi delle volte della navata raffiguranti scene della vita di Gesù (opera di G. Guglielmino).

Officiata sino al 1942 e in seguito chiusa al culto per molti anni, riaperta solo occasionalmente nel settembre del 1943 per ospitare 43 salme di partigiani caduti, la Chiesa dei Batù venne riaperta al pubblico nel 1969 per opera del Circolo Ricreativo Culturale che, avutala in assegnazione dalla Curia, ha provveduto e provvede tuttora al suo restauro e la utilizza per manifestazioni musicali e culturali.

Per approfondire:

Gaudenzio Claretta , Di Giaveno Coazze e Valgioie cenni storici, Torino, 1859

Franco Monetti – Arabella Cifani, Frammenti d’arte, Biblioteca di Studi Piemontesi, 1987

Biraghi – Manino – Massara, Giaveno nell’arte e nella Storia, Celid, 1993

Alfredo Gerardi, Giaveno nei suoi monumenti nella sua arte nella leggenda e nei suoi ricordi, Giaveno, 1977

Bergeretti – Cifani – Monetti , La Collegiata di San Lorenzo di Giaveno e le sue opere d’arte, Edizioni del Graffio, 2002

Ass. Dante Selva. Officina d’arte, Chiesa dei Batù, Melli, 2005